14歳 fourteen Ⅲ

佐々木美夏:著

エムオン・エンタテインメント

あらすじ

数多のミュージシャンが「14歳のころ」を語ったインタビュー集。

もっとも多感な思春期であり、生きづらさを抱える14歳。

あなたはどんな14歳でしたか?

音楽界のヒーローたちが過ごした「14歳」を紐解く貴重な記録集。

収録アーティスト

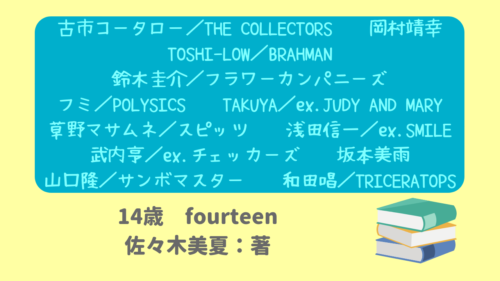

【14歳】

古市コータロー/THE COLLECTORS

岡村靖幸

TOSHI-LOW/BRAHMAN

鈴木圭介/フラワーカンパニーズ

フミ/POLYSICS

TAKUYA/ex.JUDY AND MARY

草野マサムネ/スピッツ

浅田信一/ex.SMILE

武内亨/ex.チェッカーズ

坂本美雨

山口隆/サンボマスター

和田唱/TRICERATOPS

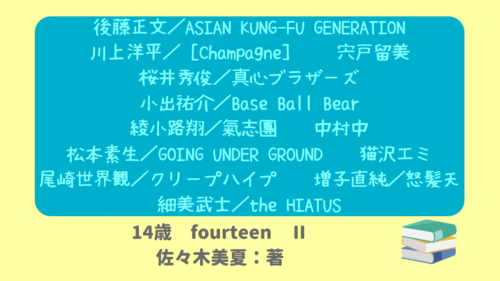

【14歳 Ⅱ】

後藤正文/ASIAN KUNG-FU GENERATION

川上洋平/[Champagne]

宍戸留美

桜井秀俊/真心ブラザーズ

小出祐介/Base Ball Bear

綾小路翔/氣志團

中村中

松本素生/GOING UNDER GROUND

猫沢エミ

尾崎世界観/クリープハイプ

増子直純/怒髪天

細美武士/the HIATUS

宮藤官九郎

リンダdada/N’夙川BOYS

宇多丸/RHYMSTER

りょーめー/爆弾ジョニー

田中和将/GRAPEVINE

TAKUMA/10-FEET

山口一郎/サカナクション

大森靖子

木下理樹/ART-SCHOOL

イノウエアツシ/ニューロティカ

後藤まりこ

甲本ヒロト/ザ・クロマニヨンズ

ニャム評

第三集

【宮藤官九郎】

宮城県栗原市で育ち、年の離れた二人の姉と両親の5人家族、末っ子長男として生まれた官九郎さん。

運動が不得意で「小学生のころは運動できるやつがモテる」の法則からこぼれた官九郎さんは、「俺はわざと嫌われるようにしてるんだと(笑)」理由をつけてモテを追求することから早々に手を引きます。

小学校では面白いことを開発して男子の友だちはたくさんできるものの、

「女の子はそういうのあまり興味ないですよね。

“面白い子が好き”とはいいますけど、クオリティは求めていないんだな、っていう(笑)。

早い段階でそれは気づきました。面白さを追求しちゃうとモテないんだなって」

そのまま中学校へ進学し、新しい友だちにウケようとピエロのような振る舞いをしているうちに、「いじり」がエスカレートしていきます。

「先生にある日、『作文コンクールがあるからいじめについて書け』って言われたんですよ。

『いじめ? ピンとこないんですけど』『おまえ、いじめられてんだろ』『いや、いじめられてないです』。

まったくいじめられてる意識はないんだけど、先生から見るといじめられてるように見える。

僕はいじめられに行ってるんですけど、これが本望なんですけど。

でもトイレの個室に閉じ込められて上から水かけられたりしてるから、あれはいじめだと」

そんなわけで応募したコンクールは入選し、翌年も先生から「続きを書け」と言われたそうです。

このころから文才が芽を出していたんでしょうね。

ちなみにこういった同級生とのやりとりは「いじめ」とは思わず、「ダチョウ倶楽部」みたいなイメージだと語っています。

リアクション次第で盛り上がる、「やめろ~」って言いながら自分で脱いじゃう、という、芸人の魂がすでにここで鍛えられていたという逸話です。

しかしこういったことが無意識ではストレスとなっていて(当然ですね汗)、小学6年生で十二指腸潰瘍を患ってから何度も再発させているそうです。

とにかく「モテ」に対するアンチテーゼが強烈で、中学進学後も「モテたい」という邪念(笑)に対して「ダサい!」と徹底的に反発します。

その「アンチモテ」エピソードがそうとう面白いので、ぜひ本書で読んでいただきたいです。

14歳のころは同級生とコント集団を作り、そこで漫才の台本を書いていました。

同時期に姉のレコードコレクションから聴いていたRCサクセション、ルースターズ、スターリンなどから音楽にも目覚め、しかし音楽は友だちとは共有せずこっそりとひとりで楽しみます。

「気取ってたんでしょうね、そういう自分を。友達と共有することで薄まっちゃうのが嫌だった」

14歳のころにやっていたことをそのまま続けて大人になった。

官九郎さんはそんな人なのかもしれません。

官九郎さんが初めてドラマの脚本を書いたとき、私はテレビ誌の記者をしていました。

プロデューサーの磯山さんが「すごく面白い人を見つけたんだ」と言って、深夜ドラマの脚本を書いてもらったのだと話していて、その脚本が配られました。

なんだかはちゃめちゃなんだけど面白くて、書いた人はどんな人なんだろうって思っているうちに、「池袋ウエストゲートパーク」のドラマ化が決定し、彼が脚本家に抜擢されました。

いろんな脚本を読んできましたが、ダントツで「池袋ウエストゲートパーク」が面白かったと断言できます。

そしてもちろん、「木更津キャッツアイ」も。

なにが面白いって、脚本の内容と実際のドラマが半分くらい違うんです。笑

台本を読んでドラマのあらすじを書くと、「そんなエピソードないぞ」ってことになっちゃう。

しかも、脚本もドラマもどっちも最高に面白い。

あんなに毎週楽しみにしたドラマもなかなかありません。

ものすごい天才の14歳時代を見ると、やっぱり凡人にはマネできないな、と思います。

コワイ童話

Wikipedia

【リンダdada/N’夙川BOYS】

兄と弟にかこまれ、男の子のように育ったというリンダちゃん。

歌を歌うことが大好きで、どうやったら歌手になれるか調べ、新聞広告のオーディションを受けて合格し、小学5年生のころにレッスンを受け始めます。

しかしレッスン内容が好きになれず、行くのをやめてしまいました。

父親が日本人とアメリカ人のハーフで、自身はクォーターとなる彼女は、見た目の良さからいじめのようなことをされていたそうです。

しかし持ち前のあまのじゃく精神で逃げずに突進し、道を切り開いてきました。

中学校へ進学すると、近所のふたつ年上の女の子から嫌がらせを受け、同級生もその女の子に脅されてリンダちゃんとしゃべらなくなるという事件が起きます。

「リンダとしゃべったらしばく」と言われて全員が無視するなかで、4人の友人だけが変わらずに話しかけてくれたそうで

「そんなん3日くらいしか続かなかったですけど。

ただほんまに、全部わかったと思いましたね。

この4人はちゃんと自分を持ってる。

うちはそれにも屈しひんで普通に行こうと。

いかにその子に対して負けへんかが、自分が正しいことの証明っていうか」

家庭内も不穏な雰囲気で、学校内も落ち着かず、一番落ち着く場所は「外」だったそうです。

夜に家を抜け出し、公園で星を見上げて歌ったりしながらやり過ごしていました。

14歳まで芸能事務所に所属していましたが、歌が不調になり、雑誌のグラビア撮影などを勧められるようになったのを機に、スパッとやめてしまいます。

「雑誌回りさせられて、変なオーディション受けさせられて、水着になれとか言われて。

でも自分は水着とか絶対着たくない、1ミリもないと思ってたから、オーディションのときに相手の人と喋るじゃないですか。

『こういうのやりたいと思う?』『ほんまに嫌ですね。こんなのやるくらいなら死んだほうがマシです』って言ったの覚えてます」

そのころ、hideや(甲本)ヒロト、マーシー(真島昌利)に傾倒していたリンダちゃんは

「歌うことはあきらめてなかったんですけど、中2のときに、うちが好きなのは“ロック”やって気づいたんですよ」。

ブルーハーツから聴き始め、ヒロトとマーシーがハイロウズとして活動していることを知ると、お昼代としてもらっていた500円を貯めてライブに行くようになります。

中学2年生でそのツアーを5本見たとのことで、すごい14歳だなと感心しかありません。笑

具体的な話はありませんが、美少女ということで嫌なことをいろいろ経験しているんだろうな、と行間から読み取れる発言もいくつかありました。

外見からの差別や偏見、羨望や嫉妬のようなものを幼いころから背負わされた少女は、自分を最大限まで強く見せなければ折れてしまったのかもしれません。

折れずに大人になったことを、同じ女として称えたいと思いました。

【宇多丸/RHYMSTER】

家ではいい子、保育園ではやんちゃという「逆内弁慶」だったという宇多丸さん。

小学校へ入学し、「テストも授業を理解してれば100点デフォルト」と思っていた宇多丸少年は、小学4年生で塾に通い始めてテストの難しさに衝撃を受けます。

しかも「テストの点数が悪い」ということで親に叱られ、

「いたずらしたら怒られる、嫌がらせしたら怒られる、それはわかるけど点数が悪いから怒られる意味がよくわからなくて。

(中略)何? なんで急にルール変わってんの? って思って今でも覚えてるくらい大泣き&大ショック」。

そこで「俺はバカなんだ」と自己定義してしまい、勉強からは遠ざかっていきます。

しかし塾ではオモシロを発揮して人気だったため、学校より塾のほうが楽しかったそうです。

小学校のクラス内での「同調圧力」に恐怖を感じていたという宇多丸さんは

「こんなやつらと公立中学に入れられて全部繰り返すのはたまったもんじゃない、もうちょっとマシなところに行きたい、っていう一心で」私立中学を受験し、「補欠の補欠」で巣鴨中学・高校一貫校へ進学しました。

ところが残念なことに、この学校の空気も宇多丸さんには合わず、6年間苦労することに。

小学生のころから映画好きだった宇多丸さんは、担任や級友に映画が好きだと語りますが、試験期間中に見に行った「ブレードランナー」の感想を友人に語ると「佐々木(本名)が中間試験中に映画見に行ってまーす」とチクられ、先生に怒られることで失望します。

「そこで俺が失望したのは、俺がこんだけ情熱燃やしてる好きなものを伸ばしてくれる学校じゃないんだ、っていう。

小学校の文集に『映画監督になりたい』とかって夢を書いたりしてたけど、映画観に行っただけでチクられる、話が合うやつなんていない、ここは6年間我慢する場所っぽい」。

さらにサッカー部に入部させられ、運動が得意でない宇多丸さんはそこでもヒエラルキー下層に位置し、面白くない日々を送ります。

そんなつらい学校生活でも「やめたやつは最下層」という認識をされるため、ひたすら我慢して通い続けます。

利発で弁は立つものの、運動はできないので

「だからサッカー部とそのチームにいたことで、先輩からはネクラ扱いされ、先生からはバカ扱いされ、自尊心がどんどん低下していく自分がいて、14歳っていうのはまさに俺の自尊心が最低になった瞬間なんですよ。

14歳は俺の人生の最底辺です」。

そんな「最底辺」にいた宇多丸さんはYMOにどっぷり浸かり、アルバム「BGM」を聴きながら家族全員の靴をぴっかぴかになるまで磨き上げることでストレス発散していたそうです。

刑務所のような学校で耐え忍び、意地で通い続けた宇多丸さんは

「俺がいつか『徹子の部屋』に出たときこの話してやるぞ、この野郎。

そのときはお前が悪者だからな、覚えとけ」

と思っていたそうです。

実際「徹子の部屋」で話したかどうかは知りませんが笑、その執念のような思いで乗り越えてきた14歳。

映画「スター・ウォーズ ジェダイの復讐」(当時タイトル)を映画館で一日中何度も見たり、映画に逃避していたそうです。

「映画館に行って『ジェダイの復讐』何回も観て、そのたびにダース・ヴェイダーの魂が救われる瞬間に涙を流せる俺は、それを知らずに球の蹴り方が悪いと言って人を嘲笑する人間よりもマシなのは間違いないんだ、と。

この本を読む人は音楽が好きな人たちだと思うけど、そこが本当に、本当によすがだって。

何かが好きであるっていうことだけが、この世界の救い」。

【りょーめー/爆弾ジョニー】

「ゲーム禁止」の家庭方針で、ゲームができないかわりに父親の部屋でCDを聴いたりして過ごし、そこでロックに出合ったというりょーめーくん。

小学生のころはいろいろと風変りだったそうで、祖母に「あんた、人間初めてでしょ」と言われていたそうです。

ちゃんとしている人は以前も人間を経験している、というおばあちゃんから「人間が初めての人だね」と。

なんだか面白い表現ですね。

小学校ではイケてなかったと自己評価する彼は、中学デビューしようと決めて、入学初日に仲良くなった級友と同じバレーボール部に入部し、その界隈でコミューンを作ってモテようと画策していました。

実際、女の子からの評判もよく、中学1年生でとなりの席の女の子と両想いになり、めでたしめでたし・・・となったまではよかったのですが。

「つき合うという概念がなくて、両想いになって“あぁよかった!”で終わっちゃって、その後なにをしていいかわからなかったし、家も近いけど一緒に帰ったこともなかったし」

相手の女の子はいろんな男子から告白され、りょーめーくんに放っておかれて半年ほど経ったある日、とうとう別の男子と付き合い始めます。

りょーめーくんはそれが衝撃で、そこから中学2年生時の学校での記憶がないんだそうです。

家庭では携帯電話も禁止されていたので電話もメールもできず、「ゲーム禁止」の悪夢が再び襲ってきます。

しかし父親が息子の音楽好きを理解し(おそらくお父さんが音楽好きだったんでしょうね)、オールナイトのフェスに連れて行ってくれたりしたそうです。

「RISING SUN ROCK FESTIVAL」には中学1年生から通い、当時はKEMURIが解散した年で、ELLEGARDENやスタンスパンクス、ザ・クロマニヨンズを見たそうです。

女の子に振られて学校内の記憶を失くした14歳のころは、けがをしてバレー部も休むことになり、そこでギターの練習を始めます。

中学3年生ではELLEGARDENやHi-STANDARDを聴き始め、とくに銀杏BOYZにのめり込みます。

中学2年生の夏に猛練習したギターで開眼し、「“もうこれしかないな”って思っちゃって、そこから人生がうまく始まりました」。

中2で音楽とエロに目覚め、それ以外のことにはまったく興味がなかったというりょーめーくん。

中学校にはいじめはなかったそうで

「まったくない。まったくなかった。びっくりするくらいないよ。

(中略)ゆとり(世代)だから、みんな、ないんです。

これがこうなったから、なんかの影響でこうなるとかがない。

みんな勝手にわーって感じですよ」。

そして、家庭で携帯禁止だったため、「いかんせんネットのことはわからないんですよ。

(中略)ネットの話が出た瞬間に僕はもう関係ないと思って聞いてなかったから、あったのかもしれないけど僕は知らない」

と、そこにボーダーを引いていたそうです。

彼の話を聞いていると、これまでに登場したオジサンたちとはまったく違う世界、世代を生きているんだなとまさに隔世の感がありました。

ご両親が「ゲーム禁止」「携帯禁止」としたのは、「目が悪くなるから」という理由だったそうですが、彼ののびのびとした感性を見ていると、それは良い効果を与えたのかなとも思います。

“14歳”を抱える保護者は、彼の話を理解することで、彼らに一歩近づけるのかなと感じました。

【田中和将/GRAPEVINE】

これまで様々な環境で育った経験が語られてきた本書ですが、彼の生育環境もまたかなり特殊なものでした。

神戸市に生まれ、記憶によれば幼稚園のころに父親がいなくなり、その後小学2年生のころに母親もいなくなり、10歳年上の兄が働きながら田中くんを育てていたそうです。

育てるといっても、最低限の食事を与えられる程度で、三食まともに食べられるような暮らしではなかったようです。

その後、兄がマンガ家を目指して東京へ上京することになり、和将少年は小学3年生で血縁のないおじさんおばさんの家で面倒を見てもらうことに。

大阪府で暮らすおじさんおばさんには、カズテルくんというひとつ年上の男の子がいて、兄弟と同じように差別なく育ててもらったそうです。

引っ越して友だちと別れるさみしさよりも、寝る場所や三度の食事が当たり前にある生活を送れる喜びが大きく、

「今でも感謝してます。

カズテルくんやおじさんおばさんと暮らした思い出は非常に美しいですし、学校生活も楽しかったですね」

と語っています。

そんななか、母親は和将少年と暮らすための資金を貯めるため働いており、中学校へ進学するときに母親と一緒に暮らすことになります。

中学2年生になると、東京へ行っていた兄が戻ってきて、田中家は3人で暮らすことに。

このお兄さんが、10歳下の弟をたいへんにかわいがったそうで、マンガを絵本のように読み聞かせてくれたという逸話が面白かったです。

一番好きだったマンガは? という問いに

「ジョーかな。『あしたのジョー』(笑)。

兄貴が読み聞かせてくれるんですけど、その臨場感たるやすごいものがあって。

『あしたのジョー』自体は名作で、たぶん今でも読み継がれてると思うし、今の子も読めばいいと思うんですけど、おそらく俺が受け取った印象のようには読ませてあげられないのが悔しいですね(笑)。あの感動を」。

14歳になると、特別目立ったこともなく普通の生徒だったそうですが、兄が戻ってきたときにRCサクセションを持ち帰ってきて、それを聴いてギターを買うことになります。

大変に影響を受け、89年に日比谷野外音楽堂で行われたライブビデオ「ティアーズ・オブ・クラウン」を見せてもらい、

「僕はチャボさんにやられて、こっちだー! と思って。

清志郎じゃなくてこっちだった俺、と思ってギターを買うんです」

ということで、ギタリストを目指します。

それからストリート・スライダーズにはまり、世の中のバンドブームとも合致しますが、周囲はたいがいBOOWYの話ばかりで、話が合わなくて困ったそうです。笑

それからCDやラジカセ欲しさに年齢を偽って14歳からアルバイトを始め、大人の世界を垣間見ながら、同年代の友人たちとはどんどん「ちゃう世界に生きてるなぁ」と感じるようになります。

「ちっちゃいころから疎外感だらけなんで。こういう家庭環境なんで。

余計に疎外感とミックスされた特別感といいますか。逆手にとったといいますか。

そういう感覚やったと思います。

どうせ俺はみんなと同じ世界には住めないんだ、っていう意識がもともと強く植えつけられてるもんですから、余計にそう思っていった」。

思春期と疎外感が混ざって「それは魔法でしたね」という田中くん。

「ロックスターになるという勘違いの思い込み」を持ち続けることによって底辺の環境を直視せずにやってきたという彼はいま、素晴らしい歌詞を紡ぐ読書家でもあります。

「もっと勉強していたらどうなっていたのか興味がある」と語っていましたが、読書は人を高みへと導く力があると彼を見ていて感じます。

【TAKUMA/10-FEET】

幼少時からはつらつとしていたタクマ少年は、屋根づたいに走る遊びが好きだったという、100%悪ガキでした。

小学校では面白いことを言って級友を笑わせるタイプで、ムードメーカーだったそうです。

そんなある日、ガキ大将のマサルくんに目を付けられ、殴られそうになった瞬間、ツツミくんという友人がTAKUMAの前に立ちはだかり、助けてくれました。

目の前で盾となって鼻血を出しているツツミくんを見て、そのシーンが映像としていまも残っているそうです。

「それが印象的でかっこいいと思ったから、自分もそうすべきなんだな、人は助けられたらこういう気持ちになるんだ、ってそのときに思いましたね」。

この経験が彼の正義感の根っこになっているのではないかと感じました。

小学6年生のときに京都の鴨川から滋賀県へ引っ越して、新しい環境に飛び込みます。

編入の初日から「おもしろ」でぶっ飛ばした彼は、新しいクラスメイトに強烈なインパクトを与えました。

そのまま「おもしろ」で小学校生活を終え、不良だらけの中学校へと進学します。

「入学式の日に窓全部叩き割られたし。

『BE-BOP HIGHSCHOOL』でしか見たことのない頭の人とか普通にいるし、すごい学ラン着てるし、映画の中かと。

これはテレビや、俺はもう死んだ、と思って(笑)」

そんななかで持ち前の「おもしろ」で乗り切ったそうです。

14歳のころに思い出すことといえば「恋をしてましたね」。

大好きな女の子がいて、彼女は面白い子が好きだったということで仲良くなり、毎晩電話するほどの仲になります。

彼女がジョン・レノンを好きだと聞き、クリスマスに「ハッピー・クリスマス」を120分テープの表裏にめいっぱい録音してプレゼントしようとしましたが、遅い時間を理由に受取を拒否され、そのままはっきりと気持ちを伝えられずにその恋は終わりました。

一方、中学校生活では、仲良くしていた友人から少しずつ下に見られるような言動が目立ち始め、その友人の悪口によって学校内で居心地の悪い思いをするようになります。

極悪中学校だったため、その友人の悪口で先輩から目をつけられ、不要なものを高値で売り付けられそうになったり(恐喝ですね)、それを断ると蹴られたりと、本人いわく「よくわかんない」ことが起こります。

「今まで同等やと思ってたのが下に見る気持ちよさで今まで仲よかったことを捨てられてしまうんだ、っていうことにショックを受けて、僕は絶対そういうふうにはならんとこうと。

(中略)とにかく自分より弱い人をバカにするとか、こいつにはこういうこと言って大丈夫、とかっていうので優越感に浸る、そういう人はずっと嫌いですね」。

そんななかでBOOWYやリンドバーグ、TM NETWORKを聴くようになり、学校へ行くのに早起きして髪型をガッチリ固めていくというオシャレをしていったそうです。

子供のころの夢は保父だそうで、ドラムのKOUICHIと大学で出会ったときは「保父になろうと思ってんねん」「俺もなりたいんや」と意気投合し、気づいたらバンドをやっていたそうです笑。謎。

「中学のときに、ああいう憎たらしいやつに出会って嫌な思いをしなかったら、かっこ悪い生き方はしたくない、ってこんなに強く思って生きてこなかったと思います」

と語る彼は、その強烈な思い出を胸に抱えたままいまもステージに立っています。

【山口一郎/サカナクション】

小学生のころは野球が好きなスポーツ少年だった山口くん。

喫茶店を営む父親は学生運動を熱心にしていた人で、小樽でも運河保存活動など積極的に取り組んでいたため、活動家たちに混ざって自分も議論するというような生育環境でした。

テレビやマンガには興味がなく

「本と釣りと駄菓子に人生かけてましたね(笑)」

だそうです。

友人のモリちゃんに、読書の感想をひたすら語り続けるという日課(?)を続け、家庭の影響もあり、幼少時からかなり弁論家だったのではないかと想像します。

集団で行動することや、みんなと同じでなければならないことなどが嫌でたまらなく、中学校へ進学すると学ランを着なければいけないことに疑問を感じ、「フリー・ファッション・デー」というものを生徒会で立ち上げようとします。

ところがよくある話ですが、PTAの一部保護者から

「親父の周りにいる大人たちは本当にまっとうだったんだな、ってそのとき思ったけど、こんなに大人ってバカなの? と思うようなことを平気で言う人がいて。

(中略)ボディコン着てきたらどうするんだとか、ハイヒール履いてきたら、不良になったらどうするんだとか。

そんな、ボディコン着ていこうとしたら親が止めろよ、って(笑)。

そういうことを平気で言うPTAのおばさん、今でも忘れないけど赤い吊り上がったいかにもな眼鏡したおばさんが、言うんですよ」。

結果として「フリー・ファッション・デー」は導入成功しましたが、「子供に対して大人はちゃんと話してくれない」ということを目の当たりにし、「体制への反発心」が磨かれていきます。

中学校の担任の先生が大変に素晴らしい先生だったそうで、このエピソードが非常に美しいものでした。

詳しくはぜひ本書でお読みいただきたいのですが、山口くんの詩の才能を見抜いたのを発端に、彼自身の能力の高さ、内面の良さを認め、励まし、伸ばしてくれたそうです。

高校進学は地元ではなく札幌の私立高校を強く勧め、「おまえの才能を磨け」と言ってくれる先生に感銘を受け、その道へと進むことを決めました。

家庭環境もあるでしょうが、もともと賢い人なのだろうと読んでいて強く感じました。

「14歳の中で衝撃的だったのは、大人のくだらなさでしたね。

大人って子供なんだな、って。そこだけでした。

やっぱり自分の親の周りにいる人たちは特殊なんだってことに中学に入って気づいたのが大きかった。

あとは本です。文学。

本はむちゃくちゃ読んでました」

という彼は、吉本隆明や石原吉郎、石垣りん、寺山修司などに強い影響を受け、詩人になりたかったそうです。

しかし吉本隆明が「詩じゃ飯が食えない」と書いているのを読んで「なるほど」と思い、詩をたくさんの人に理解してもらえる方法を模索した結果が音楽だったそうです。

全体的に風変りな人で、だからこそ非常に魅力的なのでしょうね。

彼の子供時代、青年時代をもっと聞いてみたいと思いました。

【大森靖子】

「すごい賢かったですよ。

6歳くらいがいちばん賢くて、そこから今までどんどんバカになって生きてきたんですよ(笑)」

と語る靖子ちゃん。

父親は税務署勤務、母親は元教師で、「田舎の堅い家庭」で育ち、月曜から土曜まで毎日習い事があるような、のびのびとは正反対の環境だったそうです。

幼稚園や小学校では他人をいっさい気にせず、自分の思うがままに生活し、その自由さに同級生が引っ張られて学級崩壊していたといいます。

「(転校は)4回かな。

どこだったか全然覚えてない。

ひとりが全然平気になっていくし、友達作るのも面倒くさくなっていくし、(中略)それが、他のみんなから見るとあの子だけ自由でいいな、みたいな感じでみんながマネしてめちゃくちゃになる」。

12歳で好きになった男の子を「この人の人生めちゃめちゃにしてみたい」と思ったり、中学受験で私立中学へ進学してからも金髪に染めたり、そのことで父親とけんかになり殴られたりと、かなり破天荒な生活だったようです。

歌を歌う人になりたいと思い、「一生遊んで暮らしたい」と考えていたそうですが、入学した学校は進学校で全員が大学受験のために勉強していて、先生に「大学生になったら遊べるから今勉強しなさい」と言われ、

「じゃあ今遊べよ、って感じじゃないですか(笑)」。

まあたしかに、と私も思いますが笑。

一生遊んでやろうと思い、有名大学進学が東京上京の条件と言われ、選んだのは武蔵野美術大学でした。

東京への憧れが強く、かわいい女の子が大好きで、インターネットで毎日かわいい女の子の画像をひたすら見て、週に3回くらいひとりでカラオケへ行って歌いまくるという、本当に自分がやりたいことしかやらずに生きてきたそうです。

精神が幼少時に完成されてしまっていて、それを理解したりフォローする大人が周囲にいなかったのかなと個人的には感じました。

「哲学のことばかり考えてて、そういうことは考えないようにしていかないと死んじゃうと思って。

大人と喋っててもどんどんどんどん話が通じなくなってるのがわかって。

子供のときのほうがわかってもらえたんですよ。

でもだんだんわかってもらえなくなって、なんでだろう、と思ったら“大人だからだ”って思って。

これはバカにならないと生きていけないな、って12歳のときに思いました。

このままじゃ生きていけない、って」

そんな彼女を理解する大人が周囲にいなかったことは、しかし不幸なのだろうか、と考えてしまいました。

おそらく12歳でこのことに気づいたとき、かなりきつかったんじゃないかなと思うのですが、それを他人から矯正されることなく、自分なりに伸びていった結果があるのなら、それでいいんじゃないかと。

一般的な、マジョリティに区分されるような人から見ればきっと、「理想的な成長」とはいえないでしょうが、生きるためにどうすればいいか、そのサバイブとしての方法を身に着けていることがまず重要ではないかと。

どんなに勉強ができて、品行方正で、大人に気に入られるような子であっても、追いつめられたときに逃げ道を見出せなくて死を選んでしまってはどうしようもありません。

まず生きる。

すべてはそれからだ、そんなふうに思いました。

【木下理樹/ART-SCHOOL】

大変厳しい家庭で、お菓子を買うのもマンガを読むのもゲームをするのも禁止で、唯一許された娯楽は読書でした。

父親の本を読んで過ごし、小学2年生あたりから周囲の子供が幼く見えてしまったという理樹少年は、その年齢ですでに居場所のなさを感じていたそうです。

友人と一緒にいても、家族と過ごしていても、自分の居場所がどこにもないことを感じ、自分は普通の人間ではないと感じ、そのことに悩んでいたころ、兄が洋楽を聴くようになります。

そこで本以外の逃げ場所を見つけた彼は、初めて聴いたプリンスを皮切りに、メタリカやスレイヤー、アンスラックスなどのメタルにのめり込んでいきます。

音楽と並行して映画にも造詣を深め、スピルバーグ監督作品に夢中になり、将来は映画監督になると思っていたそうです。

音楽、映画とともに読書も続け、いつのまにか身についた速読で本を読みまくり、毎日図書館で借りては翌日返すという日々を送っていました。

周囲の同級生がバカに見えてしまってからは、「透明人間」として自分の存在を消して、静かに生きていくしかなかったそうです。

「だから小・中の同級生で俺のことを覚えてるやつはあまりいないんじゃないですかね。

メジャーデビューしてからですよ。

ふらっとライブに来て、『覚えてる? あのとき親友だったさぁ』。

どこが親友だよ? と思いながら笑顔で『うん、うん』。

透明人間で、適度に友達と距離を保ちつつ、家に帰ったら音楽とか映画とか文学に逃避していく」。

「透明人間」だからいじめも当然なく、先生も授業で出欠を取る際に名前を飛ばすほど存在感がなかったそうです。

中学生になってから、音楽シーンにグランジが登場し、ニルヴァーナやアリスインチェインズ、サウンドガーデン、スマッシング・パンプキンズなどを聴くようになると同時に、「これだったらできるかも」という思いが浮かびました。

「インタビュー読んだら

『ポイズンみたいなギターソロをやるのはキッズにとってほとんど強迫観念だよ。

楽器なんて誰でもできるんだから。簡単だよ』

って言ってたときに初めて、これは自分でもできるのかもしれない、って思いましたね。

身体とか鍛えなくてもいいんだ、って(笑)。

メタリカみたいにムキムキになんなくてもいいんだ、俺にもできるんだ、って」

とにかく父親の厳しさにまつわるエピソードが痛々しく、通知表が悪いことで殺されると思い燃やしたという話が強烈でした。

燃やしても殴られるけれど、成績が悪いのを見せて殴られるより燃やしたほうがまだいいんじゃないかと思ったそうです。

高校へ進学する際に実家を出て祖母の家で暮らすことになり、暴力の呪縛からやっと逃れることができ、音楽を自分でやって生きていこうと決意します。

学校では透明人間としてやり過ごし、家庭では殴られ続ける日々で、よく乗り越えてきたなと思いますが

「いやぁ、毎日死にたいと思ってましたよ。毎日世界が終わればいいと思ってた」そうです。

そりゃそうですよね。

そんな極限のなかで過ごしてきた彼はしかし、こう語ります。

「やっぱり僕がよかったなぁと思うのは、制限されてる家庭で育ったこと。

だから自分を見つけられた。

それはつらいことかもしれないけど、今の自分がこうやってインタビュー受けてるってことを考えたら、それって実は大切なことだったんだ、って思いますね」

「制限がないと自分を見つけられない」と何度か語っていた理樹くん。

制限というより抑圧だったであろうと思いますが、その極限を乗り越えてきた筋力みたいなものが、彼を目指すものへとまっすぐに走らせたのかと感じました。

その抑圧が必要かどうかは、私にはわかりません。

ことに暴力は絶対にあってはならないと思っているので、彼の環境が好ましいとは思えないし、その暴力に折れない強さをすべての子供が持っているとも思えません。

だからただただ、彼がいまも音楽を続けていることだけが救いだと思っています。

【イノウエアツシ/ニューロティカ】

東京都八王子市で生まれ育ち、小学校の同級生とは大変仲良く過ごしたというアツシ少年。

いまでも八王子で同窓会をすると40人くらい集まり、ライブにも同級生が来てくれるそうです。

地元の友人たちとはずっと仲良く過ごしつつ、中学校は私立へ進学し、野球部で3年間を過ごします。

スポーツができて勉強も悪くなく、女の子から手紙をもらったり、野球に打ち込んだりと、すてきな青春を送っていたようです。

そんな楽しい中学生活も終わりに近づいた3年生の冬、野球部でずっと仲良くしていたエースがいきなり髪を伸ばし始めます。

「どうしたんじゃい」と聞くと、キッスというバンドにハマっていることが判明。

「おまえがハマるのはどういう音楽なんだ?」とキッスを聴かせてもらうも、「意味わからない」という感想だったそうです。

日本語でわかるやつを貸してくれと頼み、友人が持ってきたのがARBでした。

洋楽はいっさい耳に入らず、日本語のロックにのめり込んでいったあっちゃん。

そんなとき、偶然にも八王子のデパートの屋上で行われたテレビ番組の公開収録にARBが出演すると聞き、同級生と一緒に見に行きます。

じつはこのとき、DRAGON ASHのベーシスト、IKUZONEもその場にいたそうで、ニューロティカのライブへ遊びに来たときに「あっちゃん、実は僕もあのデパートの屋上行ってたんですよ」と話してくれたそうです。

デパートの屋上でやった公開番組がきっかけでプロのミュージシャンがふたりも羽ばたいたとは(しかも八王子で)。

しかし音楽を自分がやることになるとはまったく思っておらず、高校生のときに前メンバーのギタリスト・修豚に誘われて「でも楽器もなんにもできないよ」と言ったら「いいよ、歌ってくれれば」と返され、気軽に始めたのがこんなに長いキャリアとなったそうです。

「俺達いつでもロックバカ!」がトレードマークのニューロティカ。

そんなあっちゃんが思うこととは

「ニューロティカで僕が言ってるのは“動きだせ、外に出ろ。そうしないと何も始まらない”。

(中略)子供に汗をかかせた国民栄誉賞ものはカズ(三浦知良)だったんですよ。

カズがあれだけサッカーを盛り上げて外で子供を遊ばせた。

屋外で汗をかかせたのがカズなら、屋内で汗をかかせたのは俺だよ!(笑)

・・・だから、人を信じて、コミュニケーションできる人を探してほしいかな。

ニューロティカではこんな楽しいことをやってるんだからキミも遊びに来ないか? っていうのがコンセプトなんですよ」。

動かなきゃ始まらない。

それは子供に限らず、すべての人に言えることではないかと思いました。

じっとしていたら、そこから一歩も世界は変わらない。

【後藤まりこ】

子供のころはとくに記憶に残るようなこともなく、となりに住んでいた祖父母に大変かわいがられて育ちました。

そんな平凡な生活が一変したのは中学1年生のとき。

まったく口をきかなかった二番目の兄が早朝に部屋へ飛び込んできて、「まりこ、お母さん、死んだぞ」。

事故で突然母親が早逝し、父親や兄たちが泣いているのを見ても

「喪失感とかそういうのに気持ちが追いつかなかったです。びっくりすることが多くて。

まだいない実感がなくて、お葬式っていうイベントがあるけど、お母さんがいないだけで、時間が経つのが僕にはわからんくて・・・

おらんくなって、お父さんが買い物とか行くようになって、そのときにようやく、あぁお母さんおれへんのか、ってわかりました」。

そして、中学校の同級生にお焼香のしかたが正しかったかどうかを尋ねられ、

「おぉ、すごいこと聞くなこいつ、と思って。

今思ったらデリカシーがない。

こんな人のおるところには来なくていいんじゃないだろうか、って思って」

ということで、中学校へ行くのをやめてしまいました。

そのまま中学校に行かず、高校進学の方法もわからずに、一年遅れで高校へ通いますが、3年生の11月で退学になってしまったため、このインタビューを受けている当時に再度編入して受講したそうです。

14歳のころは学校へ行かず、泉大津から電車に乗って難波や梅田まで行ってただ歩き回ったり、ぼーっとして過ごしていました。

友人もおらず、街にうろついている自分と同じような子たちと一緒にいたり、いつのまにかいなくなっていたり、というのを繰り返すだけの日々。

将来のことも考えられず、現実も直視できず、ただ家庭内で母親がいなくなったという空気だけは感じるようになり、家族もそれぞれ不安定になっていきます。

音楽との出合いは? との問いに

「ないです。全然ない。

たぶんそのときに出会ってたら、今もうちょっと違ってたかも。

そうだった人がうらやましい」と答えています。

そんな彼女は「信じるって日本語がわからなかった」と語ります。

「僕クズで、あんまり好きじゃない人とお仕事してしてたりしたのが爆発してしまって、全部それが1回そぎ落されたときに、ライブやったらお客さんがまだおってくれて。

お客さんって環境が変わってもおってくれるんだ、すごいな。

僕みたいなクズ人間でもおってくれるんだ。

その人のことを信じへんかったらヤバくないですか?」。

この話を読んだとき、胸がグッと詰まるようにせつなく感じました。

インタビュー全編を読むと、彼女の置かれた状況があまりにせつなく、インタビュアーの佐々木さんも「お母さんの後を追ったりしなくてよかった」と話しています。

それに対して

「思い詰めて死ぬとかもあったんやろうけど、死ぬまでの知恵がなくて、僕は。

だからよかったなぁ、って思う。

うん、頑張った。うん」

と語る言葉が、すべてを物語っているようで、とにかく本当に、生きていればこそ、と思いました。

【甲本ヒロト/ザ・クロマニヨンズ】

両親はクリーニング店を自宅で営み、小さいころはひたすらテレビを見ていたそうです。

なにもせず、とにかくテレビを見るのだけが楽しい。

中学生になったある日、ロックと出合って突然目が覚めたように物事をきちんと見るようになったといいます。

「あ、コップだ、コップじゃん、これ。お皿じゃんって。

それまでぼーっとして生きてきたんだけど、いろんなことをはっきり意識するようになった。

あぁ友達かぁ、とか、あぁそうか、学校なんだ、とか(笑)」。

そして、クラスでとなりの席になった女の子と話していたとき、彼女は小学校からずっと一緒だったのに「甲本くんはどこの小学校から来たの?」と聞かれて

「びっくりしたよ。

え---!? 同じクラスだったじゃん俺と、って(笑)」。

小学生のころはまったくなにも考えていなかったので、相手からもなにも感じてもらえなかったのでしょうね。

そんなヒロト少年の人生を180度転換させるのは、1台のラジカセでした。

中学校の英語の勉強で、聞き取りの勉強のために家庭でラジカセを買うように言われ(それもすごい話ですが)、自分専用のラジカセを買ってもらいます。

ラジオ内蔵だったのであちこちいじっていると偶然、そのラジカセからなにかが流れてきました。

それまで音楽に興味はなく、むしろテレビで歌うことは「罰ゲーム」とすら思っていたそうですが、そのラジオでかかっていた音楽に興奮したそうです。

曲名どころか、それが音楽なのかどうかもわからない。

「でも、ラジオから流れてきたイントロ一発でもうやられた。

涙が止まらないし、ギャーギャー叫びたいような気持ち、興奮を抑え切れないんですよ。

理由はわからないんだけど、胸をかきむしったり。

いちばん記憶にあるのは畳をかきむしってたこと。

意味がわからないから、自分の部屋の畳をかきむしりながらボロボロ泣いてたんですよ。

自分で気が狂ったと思ったんです」。

自分になにが起きたのかわからず、部屋のなかで異変が起きたのか、心臓がおかしくなったのか、熱でもあるのか、などいろいろ考えたそうですが(なんて純粋な人なんだろう!)、どこもおかしいことはない。

「まさか? って思うじゃん。

音楽に人がこんなに感動するわけがないじゃん。

でもその音楽が終わったらそれがなくなって、やっぱりこれだったんだ。

もう1回あんな気持ちになりたい、もう1回畳をかきむしるような興奮をしたい、って思ってずっとラジオ聴いてた」。

その音楽がなんだったのか知りたくて、近所のレコード店へ通い始めたヒロト少年。

店で試聴させてもらい、ライナーノーツを読み、音楽のつながりを知るようになっていきます。

(「その瞬間、自分が覚醒したっていう確信を得られたんですね」との問いに)

「生まれたって感じ。

あれですよ。『奇跡の人』(ヘレン・ケラーの映画)。

ワラワラ(ウォーターウォーターの意)。

そのワラワラ状態。これだ」。

それからパンクロックと出合い、その出合いが彼の人生を決定づけました。

中学卒業後は東京へ上京してバンドをやろうと思った彼は両親にそのことを告げますが、当然反対されます。

そこで殴り合いになり、父親の頬に拳が当たった瞬間、

「ごめんなさい、本当にいけないことをした、法律を破るとかそんなことじゃなくて、やっちゃいけないことが世の中にある」と猛省した彼は、親の意見を汲んで高校へ進学することにします。

高校進学にあたりひとつだけ、両親にお願いしたことは、試験に合格したらステレオを買ってほしいというものでした。

レコードを聴くことが人生のすべてだった彼の、たったひとつだけの願いごと。

両親はそんな息子の異変に気付き、入試前にステレオを買ってくれたそうです。

なにもなかった彼の人生に彗星のごとく降臨した音楽。

それは「夢」と言い換えてもいいかもしれません。

絶対死にたくないと言う彼の、しかし「夢に向かって進んでいけないんだったら、生きててもしょうがないじゃん」という次の言葉が重く響きました。

「生活なんて関係ねぇじゃん。夢だぜ?

夢と幸福は一緒じゃないんだよ。

(中略)僕にとっての夢っていうのはそういうことです。

だから、夢は必ずかなう。

その代わり、夢以外のすべてをあきらめる必要がある。

(中略)だからロクデナシですよ、夢見てるやつは。ひどいやつです。

愛されなくてもいいんだよ、という覚悟」。

音楽という夢だけを見て生きてきた彼は、「感動の奴隷」と自分を称します。

「感動っていうのは自分からつかまえに行くもんじゃなくて、つかまえられちゃうんですよね。

キャッチされて羽交い絞めのがんじがらめだから、いわゆる不自由な状態なんですよ。

感動の独房に閉じ込められてしまうんですよ。

夢もそう。夢につかまるんですよ。

そこからは逃げられない。

逃げようとしたら死ぬしかない」。

純度100%の愛で音楽にのめり込み、その夢に魅入られてしまった少年。

彼がなぜ音楽に愛された男なのか、本当によくわかるテキストです。

かなり引用を多用してしまいましたが、すべてを紹介しきれないほど素晴らしいインタビューだと思います。

彼の語る言葉のすべてが詩のように輝き、天才って本当にいるんだなぁ・・・と思いました。しみじみと。

私がこのインタビューでもっとも好きだったところを最後に引用します。

(「学校に居場所がない子に言ってあげられることはありますか?」との問いに)

「居場所あるよ。席あるじゃん。

そこに黙って座ってりゃいいんだよ。

友達なんていなくて当たり前なんだから。

友達じゃねぇよ、クラスメイトなんて。

たまたま同じ年に生まれた近所のやつが同じ部屋に集められただけじゃん。

趣味も違うのに友達になれるわけないじゃん。

(中略)友達でもない仲よしでもない好きでもない興味のない連中と、喧嘩をしないで平穏に暮らす練習をするのが学校じゃないか。

だからいいよ、友達なんかいなくても」