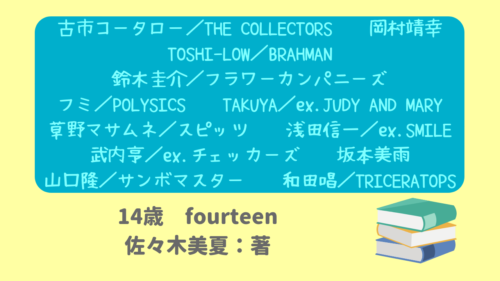

14歳 fourteen Ⅱ

佐々木美夏:著

エムオン・エンタテインメント

あらすじ

数多のミュージシャンが「14歳のころ」を語ったインタビュー集。

もっとも多感な思春期であり、生きづらさを抱える14歳。

あなたはどんな14歳でしたか?

音楽界のヒーローたちが過ごした「14歳」を紐解く貴重な記録集。

収録アーティスト

【14歳】

古市コータロー/THE COLLECTORS

岡村靖幸

TOSHI-LOW/BRAHMAN

鈴木圭介/フラワーカンパニーズ

フミ/POLYSICS

TAKUYA/ex.JUDY AND MARY

草野マサムネ/スピッツ

浅田信一/ex.SMILE

武内亨/ex.チェッカーズ

坂本美雨

山口隆/サンボマスター

和田唱/TRICERATOPS

後藤正文/ASIAN KUNG-FU GENERATION

川上洋平/[Champagne]

宍戸留美

桜井秀俊/真心ブラザーズ

小出祐介/Base Ball Bear

綾小路翔/氣志團

中村中

松本素生/GOING UNDER GROUND

猫沢エミ

尾崎世界観/クリープハイプ

増子直純/怒髪天

細美武士/the HIATUS

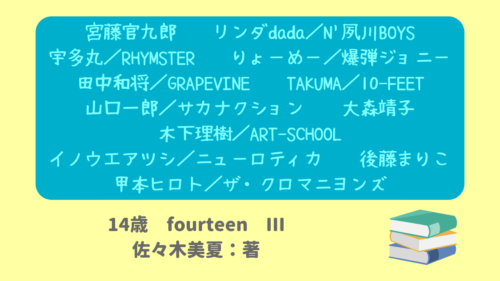

【14歳 Ⅲ】

宮藤官九郎

リンダdada/N’夙川BOYS

宇多丸/RHYMSTER

りょーめー/爆弾ジョニー

田中和将/GRAPEVINE

TAKUMA/10-FEET

山口一郎/サカナクション

大森靖子

木下理樹/ART-SCHOOL

イノウエアツシ/ニューロティカ

後藤まりこ

甲本ヒロト/ザ・クロマニヨンズ

ニャム評

第二集

【後藤正文/ASIAN KUNG-FU GENERATION】

静岡県島田市で生まれ育ち、スポーツ少年だったというゴッチ。

野球に打ち込みつつも、中学1年生でユニコーンの「服部」と出合い、音楽に目覚めます。

彼がユニコーンの大ファンなのは有名な話ですが、「PATI PATI」(当時大人気だった音楽誌)をユニコーン掲載時だけ買い、「奥田民生ショウ」は「ブロマイドがついてくる、マジか、これは予約だ(笑)」ということで購入したり、とにかくユニコーンが大好きでした。

レピッシュやB’z、ブルーハーツ、プリンセス・プリンセス、久保田利伸、大江千里、東京少年、バービーボーイズなど日本の王道をくまなく聴いて吸収し、のちに作家、プロデューサーとして大きく開花していくことになります。

14歳のころには大きな苦悩やトラブルもなく、普通の14歳としてピュアに毎日を過ごしていたというゴッチですが、そういう幸せな環境で育ったからこそ、正義感が強いけれどあまり気負いのない、屈折のない大人になれたのかなと想像します。

そして、いじめという問題に対しては

「自分の人生を変えるような出会いは僕なんて大学行ってからだし、あとは社会に出てからだったりとかさ。

ストレイテナーのホリエ(アツシ)くんとかさ、細美(武士)くんとかと出会ったのも20代も終わりかけだしさ、そういうのってたかが14歳くらいでそうそうないよ。

これからこれから」。

そう、私も思います。

14歳でどうしてもやらなきゃいけないことなんてない。

人生にはまだまだ、お楽しみがたくさんあるんですから。

【川上洋平/[Champagne]】

現在はバンド名を[Alexandros]に改名し、大人気となりました。

そんなヨウペイン少年は父親の仕事で小学3年生のときにシリアのダマスカスへ転居します。

旅行気分で向かったシリアには結局6年間暮らすことになりましたが、そこで日本の生活とはまったく違った豪華な暮らしを目の当たりにし、経済格差にカルチャーショックを受けます。

さらに「英語を勉強する」以前に「英語で授業を受ける」という過酷な状況に放り込まれ、言語が通じない恐怖を味わいます。

周囲の環境はひとりで外を出歩ける状況でなく

「日本人っていうだけでお金持ちと思われて誘拐されることがあるんで、道端にバンみたいな車が止まってたら絶対逃げなさい、って。

今はバン乗りまくってますけど(笑)」

という治安が不安定な環境で、毎週日曜日には公開処刑もあったという、そういう土地での暮らしを14歳まで送りました。

14歳になると、高校受験のため日本へ帰国します。

すでにギターを手にして音楽制作をしていた彼は、早く日本に帰ってバンドを作りたいという気持ちだったそうです。

しかしインターナショナルな環境でアイデンティティが形成された洋平少年に、日本の窮屈な学校はなじめませんでした。

「向こう(シリア)は自己主張してナンボだから。こっち(日本)は人に合わせてナンボだから」。

そこでいじめに遭い、それでもみんなに合わせるのはいやだと思った彼は

「いじめられてもいいから、仲間外れにされてもいいから、自分らしくいよう」

と思ってそのまま自分を変えず、やがてそんな彼を理解する友人に出会えるようになったといいます。

彼が折れずにいたのは多様性を体に刻み込んだシリア時代があったからだと語っていますが、シリアでは電話も盗聴されていて、同級生と喧嘩するとその子の父親のSPが「お前が洋平か?」と家へ訪ねに来るというすさまじい緊張感のなかで育ち、日本人のメンタルとは根本的に違う鍛えられ方をしたんだなぁと感じました。

ちょっと自慢になりますが、私はシャンペイン時代にライブをよく見に行っていました。

初めて見たライブは新宿のライブハウスで、どこだったか忘れちゃったけれどレッドクロスだったかなぁ。

当時のブログを見ると、2009年12月26日と書いてあります。

滋賀県にいるエルレ友だちが見に行くというので一緒について行きました。

お客さんが20人くらいしかいなくて、すごくちんまりした雰囲気のなかで、一発目の音が鳴った瞬間に目がチカチカするような感覚を味わいました。

友だちが「見ればわかるから」と何度も言うので、なにがわかるんだ??と思っていたけれど、一発でわかりました。

ELLEGARDENの細美くんにそっくりだったんですよね。ギターの弾き方も、歌い方も。

いまは国民的大ヒットバンドなので、こういうことを書くと批判が来そうですが。

「For Freedom」って曲のミュージックビデオの、2分28秒のところとかね。笑

あることがきっかけでシャンペは聴かなくなり、アレクサンドロスも全然聴いていませんが、初めて見たときからものすごい自信に満ち溢れている子だなぁ、と思っていました。

【宍戸留美】

マンガ家・矢沢あい作品のアニメで声優として活躍した宍戸さん。

幼少時からそのかわいらしいルックスが災いし、様々なハラスメントを受けてきました。

同級生や上級生、かかりつけの医師などから、性的なハラスメントと思われる嫌がらせなどがひんぱんにあったそうです。

母親は父親と離婚後、事実婚として8歳下の男性と暮らしていました。

母親が仕事と内縁の夫でいっぱいになっているのを見て、宍戸さんは「自分の居場所はどこにあるんだろう」とさみしさを抱え、精神的な歪みとなっていったそうです。

そんななか、14歳でオーディションを受けるようになり、「ロッテ CMアイドルはキミだ!」4代目グランプリを受賞。

突然アイドルとしての生活が始まり、そして18歳で所属事務所を退所するとともに、芸能界から締め出されるというどん底の経験をします。

所属事務所の圧力で仕事がもらえない、新しい事務所と契約しようとすると何千万円もの移籍料を前の事務所から請求されたりと、2年間ほど「干された」状態となりました。

「投稿写真」という雑誌に「宍戸は死んだ」と書かれた記事を見たとき、編集長に「私は生きてます!」と手紙を送り、そこで特集を組んでもらい、その記事によってフジテレビ「ウゴウゴルーガ」出演が決定するなど、自分で自分の道を切り開いてきました。

そんな宍戸さんが14歳のころの自分を振り返って

「14歳は悔いなしです。途中大変なこともあるけど、今はすごい幸せで楽しいよ、ってあのころの自分に言ってあげたいですね」

【桜井秀俊/真心ブラザーズ】

団塊世代のサラリーマン家庭で育った「普通の男の子」だったという桜井さん。

父親の転勤が多く、各地を転々としたことで新しい土地へ馴染む適応力を身に着けました。

最後に転校した中学校は、ドカン(筒の太いズボン)に長ラン(丈の長い学ラン)で肩にラジカセを担いでいる生徒がいるような学校で、母親と転入手続きで初めて学校を訪れたときから「え---!?」と衝撃を受けたそうです。

壮絶なヤンキー校で洗礼を受けつつも、持ち前のふんわり感でうまく立ち回ってきた桜井さんですが、中学3年生で音楽との出合いが訪れ人生の転機となります。

音楽の先生にコードの概念とメジャー、マイナーの違いを教わり、その構造に異様なほどの興味を示し、そこから彼の音楽人生が始まりました。

インタビューではご本人に衝撃的な盛り上がりがあるような人生ではありませんでしたが、ひとつひとつのエピソードが面白すぎて泣きそうになりました(笑いすぎて)。

とくに、ちょっとここでは書けませんが、思春期の男子が必ず迎えるアレの話がド級に面白かったです。

ここまで妄想できる人だからこそ、周囲に流されずに自分を保っていられたのかなぁ、なんて思いました。

【小出祐介/Base Ball Bear】

東京の下町で大切に育てられた10代は、途中から暗黒期を迎えます。

成績優秀でスポーツも得意、小学校では生徒会役員を自らやるなど、「クラスのカーストで上のほうへ行ってやろう」と意欲的に活動していた小出くん。

しかし中学受験で中高一貫校へ入学してから、坂を転げるように転落していきます。

それまで「カーストの上位」で仲良くしていた友人から突然冷たくされ、同時にクラスメイトからも無視されるようになり、いつのまにかクラス全体でいじめられる状況になっていきました。

居場所をなくし、バスケットボール部を退部した彼は、趣味を見つけようとギターを手にします。

苦痛の一年間を過ごし、中学2年生のクラス替えでクラスメイトが一新し、そこで湯浅くん(ギター)との出会いを果たします。

ディープ・パープルのリッチー・ブラックモアになりたくて、速弾きをひたすら練習し、その年にオアシスとの出会いが彼の人生を決定づけました。

家ではオアシスの20万人ライブの映像を見ながら収録曲を2時間延々演奏する、という「ひとりオアシスライブ」を毎日やっていたそうです。

そんな小出くんが高校3年生でレコード会社にカセットテープを送り、デビュー候補生として育成が始まると、これまで接点のなかった「大人」との交流が生まれます。

そこで彼は、学校内でこれまで受けてきた仕打ちがいかに幼稚かと改めて知り、いじめを仕向けてきた同級生たちに対して明確な憎悪を抱くようになります。

その憎悪が原動力だったという小出くんですが、ギターという武器がなく、普通の高校生だったらその憎悪を乗り越えられただろうかと、彼の受けてきた陰湿な経験に胸が痛みました。

【綾小路翔/氣志團】

小学生のころはうまく立ち回り、順調にやってきた翔やんですが、中学校入学で隣の小学校の最強ヤンキーと出席番号1番違いで並ぶことになり、いきなり人生最大のピンチを迎えます。

恐怖のどん底にいる翔少年に対し、意外にもそのヤンキーは好意を示し、そこから彼といつも一緒の生活が始まりました。

手始めに「BE-BOP HIGHSCHOOL」を渡され、読み終わると次は「湘南爆走族」。

彼と行動を共にすることでヤンキー文化に染まった翔やんですが、本当の意味でヤンキーになりきれず、これから先どうしようと考えた結果がバンドでした。

14歳当時、空前のバンドブームが巻き起こり、バンドに憧れて地元のレコード店へ通うようになると、そこでいつも同じ顔触れと遭遇するようになります。

学校内ではなにもしていないのにヤンキーからどやされるような、目立たない普通の同級生たちと会話するうちに、音楽を通じた友人関係となっていきます。

「〇〇氏」と互いに呼び合い、深夜ラジオや雑誌「宝島」の話ができるグループとなり、いつしか「バンドやろうぜ」ということになりました。

そこからはとにかく、サブカル祭りが開催される爆笑トークでした。

翔やんは天才ですが、でも天才はあれだけのものを脳に詰め込んで、それを昇華させることができるからこそ天才なんだなとしみじみ感心しました。

【中村中】

父親はいつのまにかいなくなり、母親と兄と姉と4人で暮らしていたあたるちゃん。

母は仕事に忙しく、「みんなで助け合わなきゃいけない」と言われましたが、兄と姉は彼女に家事を押し付け、ストレスのはけ口に暴力をふるいました。

「男だからしっかりしろ」という価値観を押し付けられ(これを読むまで、私はあたるちゃんが男性だったことを忘れていました)、ずいぶんとひどい仕打ちを受けていたようです。

学校でも父親がいないことでいじめに遭い、さらに自分が男の子を好きになることに気づき始め、誰にも言えないことでいっぱいになり学校にも家庭にも居場所がなくなっていきました。

どうしたらいいかわからない、わからないことはもういいや。

そうして、唯一打ち込むことのできた音楽へと向かっていきます。

学校では友人もできず、嫌がらせが続き、先生も誰も信用できなかった彼女は、学校の外に友人を作るようになります。

学校に行かれないはみ出し者、そんな彼らとはうまが合い、セクシャリティの悩みを打ち明けても理解してくれました。

とにかくいやなことはどんどん見ないふりをし、自分のやりたいことだけを追求して生きてきたというあたるちゃんですが、家庭内や学校内でのエピソードは心の底からしんと冷えるような、壮絶かつ理不尽な話が多く、胸が痛みました。

そんなつらい思いをしてきた人こそ、真に幸せになる権利があるんじゃないか、とかいろいろ考えてしまいました。

【松本素生/GOING UNDER GROUND】

父親が陶芸家で、家庭は裕福ではなかったそうです。

ほかの子たちが持っているファミコンやミニ四駆、キン消し(キン肉マンの消しゴム)、ビックリマンシールなどが自分の家にないことで鬱屈した気持ちを抱えていた素生少年は、小学5年生のクリスマスにもらったプレゼントで人生がひっくり返ります。

目覚めると枕元にあったのはブルーハーツのCDとマーシーの「夏のぬけがら」のポスター。

それを聴いて、なにもかもがぶっ飛んでしまったそうです。

中学校へ進学したら絶対にバンドをやろうと決めていた素生くんは、そこで出会ったメンバーとバンドを組み、14歳で公民館を借りて初ライブを開催。

その映像が「LONG WAY TO GO」というミュージックビデオになっているそうです。

「LONG WAY TO GO」

ミュージックビデオ

どんなことにも全力で向かい、面白いと思うことだけやって、めそめそしたやつが大嫌い。

14歳だった2年4組のノリのまま突き進み、GOING UNDER GROUNDは「あのころの青春」なんてキーワードはいっさいありません。

いまもずっと青春真っ最中だから。

【猫沢エミ】

これまでかなり浮き沈みの激しい人々が出てきましたが、この人ほど波乱万丈だった人も珍しいと思うような半生を語っています。

父親は呉服屋のボンボンで苦労知らず、母親は飲食店の接客業で、釣り合わないと結婚を猛反対され、さらに猫沢さんを出産したあと体を壊し、生後1年ほどで離婚となりました。

親権は無職の母親が取れるわけがなく、父親に親権が渡りますが、家で面倒を見る人はなく、児童養護施設のようなところへ預けられていたそうです。

母親は猫沢さんとどうしても離れたくない一心で、連れ去り事件を起こしてしまい。接見禁止となってしまいます。

それでも時折施設へやってきて「私が本当のお母さんなのよ」と何度も言い、そしてある日、大量のおもちゃを施設に寄付すると、それが最後の別れになったそうです。

父親も祖父も大変な変わり者で、ふたりがおかしな行動をしたり暴れたりするたびに猫沢さんは自分の部屋にこもって空想の世界に逃げ込むしかありませんでした。

やがて家には「新しいお母さん」が現れ、猫沢さんは「どこの家も3歳か4歳になるとお人形さんを持ったお母さんがやってくるものだ」と思っていたのだそうです。

めちゃくちゃな暮らしのなかで強迫観念神経症にかかり、せっけんがなくなるまで手を洗い続けたり、部屋じゅうのものに名前をつけてすべてのものに「おやすみ」と言っているうちに朝になってしまったり、生活に支障が出るほどでしたが、バイオリンに興味を持つことで気持ちがそこへ向かい、神経症も治まりました。

11歳のときに「バイオリニストになる!」と決意したものの、とりあえず音楽をやろうと入部した吹奏楽部では先生にパーカッションと決められてしまい、練習に打ち込んでいるうちにバイオリニストではなくパーカッショニストへの道を進んでいました。

そんなある日、中学校の授業で「戸籍謄本を調べる」という宿題が出たため祖母に戸籍謄本の取り方を聞くと、祖母はなにを勘違いしたか「そうだよ、お前はお母さんの本当の子供じゃないよ!」といままで隠していたことをすべて話してしまいます。

ショックを感じながらも「なるほど」と思い、あまり気にせずにいると、母親が泣きながら「明日から私のことをおばさんって呼びだしたらどうしようとか、不良になったらどうしようとか思って」と言い、自分が泣いている場合ではないととっさに思った猫沢さんはこう言います。

「誰が育てた娘だと思ってるの?

あんたが育てたんでしょ、不良になったりするわけないじゃない」

そうは言いつつも、実の母親が飲み屋のママだったとはっきり知ったことで、自分を蔑むようになってしまいます。

すると今度は母親が

「産んでくれたお母さんにそんな失礼なことがあるか! 飲み屋のママのなにが悪い!」と激怒します。

そこで初めて実の母親の生い立ちを知り、貧しい家に育ち、妹を高校へ行かせるために働いて学費を捻出したことなどを聞かされます。

このようにして自分の本当の出自を知り、自分も自立しようと心に決め、その後の人生に邁進していきます。

こうまで継母と継子が腹を割って言い合えるのがすごい、なんとすさまじい世界を生き延びてきたんだろうと衝撃を受けました。

でも、この継母がいてくれたおかげで、猫沢さんは人間らしい暮らしを手に入れることができたのだろうと思います。

この母子の会話が本当にすごくて、金八先生かと思うようなセリフのオンパレードです。

ぜひ本で読んでいただきたいと思います。

血がつながっているとかいないとか、人間ってそんなことじゃないんだな、としみじみ思いました。

【尾崎世界観/クリープハイプ】

両親と弟の4人暮らしで、平凡な家庭に生まれた尾崎くん。

勉強も運動もできなかったけれど、頭の中はいつも妄想の世界でいっぱいで、見たこと聞いたことなんでも想像力でなにもかも膨らませていたそうです。

中学校へ進学しても学業はまったくはかどらず、友人と一緒にいても本当は家に帰ってテレビを見たいのに、と思ったり、居場所がない、居心地が悪いという思いをどこにいても抱えていました。

通知表で1を4つも取り、これから自分はどうなるんだろうと恐怖だったそうです。

友人からの「尾崎はああいうやつだから」という決めつけに絡めとられ、身動きの取れないような息苦しさのなかでじっと耐えるしかなく、家では厳しい父親に抑圧され、その逃げ場として見つけたのがラジオでした。

「オールナイトニッポン」でゆずやaikoを聴き、14歳でギターを買ってゆずのように路上ライブを始めます。

なにもかも中途半端だった自分が、なにかできるんじゃないかと思って始めた音楽。

それも「これを絶対にやるぞ」という気持ちではなく、“これでありますように”と祈るように続けていたそうです。

そんな彼が、14歳の自分に言ってあげたいことは?と聞かれた答えは「女子と喋れ」でした。笑

【増子直純/怒髪天】

北海道札幌市の白石地区という、当時は宅地として開発されたばかりのころに家族で住んでいた増子さん。

そこで、他人の家の池から鯉をつかまえたり、向かいの家のガチョウが生んだ卵を目玉焼きにして食べて吐いたり(ものすごくまずかったそうです笑)、毎日いたずらばかりしてのびのびと育ちました。

両親のことは大好きで、中学校までは成績も優秀、あの天才的なしゃべりは小学生のころすでに確立していたそうで「アナウンサーになろうと思ってた」そうです。

中学校へ進学すると、いたずらはどんどんレベルアップしていき、紙面に書けないようなありとあらゆることをしていたそうです。

書ける範囲だと、工事現場からエロ本を100冊くらい拾ってきて学校で売ったり、きらいな同級生の家の車のドアを開けてコーラをぶちまけたり、飲食店の集まっている複合施設ビルを通りかかるとブレーカーをバチンと落としたり(ピンポンダッシュのさらに悪いヤツみたいな?)、そんなことを毎日友だちとするのが楽しくてしかたなかったそうです。

増子さんの住んでいた当時、居住区は貧しい家庭が多く、修学旅行の旅費を親に出してもらえなかった友だちがいたり、小学生がカブに乗って新聞配達していたり(もちろん無免許です!)、床が傾いている家に住んでいる友だちとミニカー競争したり(すごい勢いで走るくらい傾いていたそうです)。

14歳のころは仲間と悪さをして遊ぶのが最高に楽しかったという増子さん。

「今バンドやってるのも、結局仲間と遊ぶっていうか、それが俺の人生の中で一番だと思うんだよね。

バンドを一時休止にしたときにわかったのは、バンドやりてぇんじゃねぇんだな、この4人でなんかやりたいんだなってことだったしね」

そんな、手に負えない悪ガキだった増子さんですが、そんな生活のなかで正義感や善悪を学んできたといいます。

「自分が楽しくないことはしない。

親父にそうやって教えられたからね。

男として、まず女の子に手を上げちゃいかん。弱い者いじめはいかん。

(中略)でも今の子のいじめって、弱いものに向かうじゃん。

それはいちばん人として嫌われるタイプなんだよね。

(中略)なんていうかな、より弱いものに向かっていくっていうかさ。

それは人としていちばん忌むべきことだと思うよね」

そして、その解決法として

「だから、『ジャンプ』読んでりゃ事足りると思うんだけどね」と言葉を継いでいらっしゃいました。笑

「『ジャンプ』の漫画には男として“これはいかんぞ”っていうのがほぼ入ってると思うんだけどね。『ワンピース』を子供たちがみんな読んでるならまだ日本は大丈夫だと思うもん」

だそうです。

頼もしい兄ィ節が満載のインタビューですが、とにかくはちゃめちゃなエピソードが多すぎて、もう笑うしかありませんでした。

「バンドは絶対にやったほうがいいよ。

14歳なんてちょうどいいんじゃない?

フラストレーションをぶつけるのにパンクとか最高じゃない。

俺は高校でパンクバンド始めて、ライブハウスに出るようになったけどほとんど演奏なんてしてないしね。

ただ大暴れだよ。

客をぶん殴ったり、石油ストーブに飛び蹴りしてみたり(以下略・笑)

それだけめちゃくちゃやってだよ? 終わった後ライブハウスの人に褒められるわけだから。

『すごいよかったよ』って。

こんなことがあるのか!って」

ここが個人的に一番ウケました。

どこからどう見ても褒められるような子供ではなかっただろうけれど、それでも兄ィとしてこれほど支持され、会う人みんなから愛される増子さんを見ていると、人はちゃんと育つんだなぁと妙に納得してしまいました。

【細美武士/the HIATUS】

物心つくころには千葉に住んでいたという武士少年。

もとは関西方面で暮らしていたそうで、関西なまりが抜けずに転居先の千葉ではよそ者扱いを受け、友だちもほとんどいないような小学生でした。

社交性がなく、「社会の常識」とか「欺瞞」みたいなものがきらいで、いまのあの性格は子供のころから変わっていないみたいです。

勉強が大嫌いで成績も芳しくなかったものの、中学校は私立へ進学することに。

その理由は「坊主にしたくなかったから」。

地元公立中学は坊主頭にするという規則があったそうで、坊主にしたくないから私立を選択したという、

「バカだったんですよ。見てるポイントが常に狭くて、“坊主が嫌だ”っていうこと以外は考えてなかった」。

「小学校のときも全体を見る力がまったくなくて、いつも自分の“これだけは絶対嫌だ”っていう気持ちだけで動いてるから、全然親友もいなかったもんなぁ」。

そんな武士少年の14歳は

「俺は14くらいまでどうしたら子供ができるかとか知らなくて。

セックスって知らなくて、キスしたら子供ができるんだって思ってたくらい」だそうです。

おおマジか。と思いました。笑

ここでは中学1年生から、中退する高校2年生までずっと片思いしていた女の子の思い出が語られます。

しかし地元の不良の先輩たちと付き合うようになり、学校での評判が悪かったため、親しくなることもないまま5年も片思いしていたそうです。

「俺硬派だったから、女と口きくのがすげぇかっこ悪いと思ってたんですよ」

本書のインタビューで男性はちょいちょいこのような発言をしていますが、たいていあとになって「あのときの自分に言ってやりたい」と14歳の自分にダメ出ししていますね。笑

学校の同級生とは話が合わなかったけれど、地元から一緒に進学した友人とはよく遊んでいました。

ある日、友人がアコースティックギターを手に入れ、そのギターで遊び始めるようになります。

細美くんはフェルナンデスの白いストラトキャスターを親に買ってもらい、サイドギターとして彼とバンドを組んで学園祭などで演奏するように。

しかし細美くんにとって音楽は「コミュニケーションみたいなもの」で、本命はバイクでした。

小学校の同級生の兄が地元の走り屋グループの一員で、サーキットでも走っているのを見て、「俺もどうしてもレースをやりたい」と思うようになり、高校2年生のときに停学処分となったのを機に退学、筑波のサーキットで走り始めます。

高校退学後に勤めていた職場を1年で辞めたとき、父親に「家から出ていけ」と言われ、そのまま家を出て茨城の神栖にある化学工場で寮へ住み込みで働くことに。

給料はすべてバイクにつぎ込み、バイク一本に入れ込む日々が長く続きますが、細美くんいわく「実際には上手くいかなくて、単純に才能がないって思い知らされて」。

そして大好きだったバイクの夢を諦めることになります。

「夢って途中で挫折すると結構自分にとってキツい思い出になるんだな、ってこと。

(中略)夢を持つってのは諸刃の剣で、夢を持ったらそれをキメないと、その夢が自分の呪いになっちゃうから」。

音楽については「ギターは地元の友達とおんなじ遊びがしたいっていうので練習してただけ」で、しかしその経験がいまの彼の礎となっているのが不思議というか、人生はどう転がっていくかわからないものですね。

夢が叶わなかったとき、でも彼のかたわらにあったのがギターでよかったなと、心から思います。